【明報專訊】在遙遠的美國與墨西哥邊界,如果你從加州跨到接壤的蒂華納(Tijuana),也許會見到一個奇景:一間屋的外牆由一扇扇門砌成,看似是哪個天馬行空動畫師的創作,其實是貧民撿來對面聖地牙哥一堆被棄置的車房門,來個垃圾大翻身,建成自己的家。兩地互相映照,一面是發達地區的浪費,造就另一面貧民窟的創意,這寓意再也明顯不過。

建築系學生鄭德熙(Ivan)將這個美洲的現象,看成打開香港房屋想像的一扇門。「我們也不可以過分浪漫化,貧民窟本身有很多問題,如安全問題、公共設施的不足,沒醫院、沒道路,甚至沒電線,不可以說『很地道』就忽視這些事,但作為建築師可由這些貧民窟得到一些啟發。」

組件嵌成屋 房屋「麥當勞化」

「在美國城市規劃的歷史中,上世紀六七十年代時出現一種叫kit home的屋,意思是買一間屋就像砌模型,將一塊塊組件嵌起來就把屋砌好。屋主可以在目錄上選擇要瑞士木屋風,還是水牛城西部牛仔風,整個城市看來是很多不同的屋,但望清楚,來來去去都是那幾個模樣。」加州大學聖地牙哥分校公共文化及城市研究教授Teddy Cruz稱之為「McMansions」,房屋的麥當勞化,不停複製相同組合,這現象最早於1948年紐約州萊維敦(Levittown)出現,Ivan解釋:「但(當地)每間屋佔的位置很大,地方密度很低,於是需要很多汽車由一個地方到另一個地方,學名稱為urban sprawl(城市雜亂地擴展),比如說1000人其實不需要很大位置來容納,卻分散於整個郊區當中,這是很多城市規劃者反對的情况,認為浪費地方,屋看起來又很假,一切就像一塊布景板。」

大量剩餘建材 貧民撿來再用

Teddy Cruz是研究墨西哥蒂華納與美國聖地牙哥邊境社區的學者,他與創立加州大學聖地牙哥分校全球正義中心(Center on Global Justice)的Fonna Forman教授成立Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman,2018年曾參加威尼斯建築雙年展,將他們在美國館的展覽命名為MEXUS,設想蒂華納及聖地牙哥的邊境地帶是個共生的社區。Ivan獲得九龍倉「建築設計實習計劃」資助,計劃每年會資助兩名本地建築系畢業生到外國建築事務所實習,中選者曾到過Zaha Hadid 、Herzog & de Meuron等名建築師樓,而Ivan選擇的卻是這所研究邊境貧民窟的機構,即將動身前往美國西部最南端實習一年。

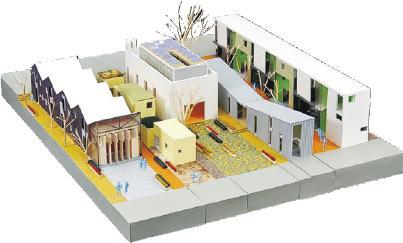

當這個邊境區域每日有大量移民想從墨西哥湧入美國,Cruz留意到同時有大量剩餘建材從美國流入墨西哥,到貧民窟居民手上循環再用,他從蒂華納居民的靈活得到靈感,與NGO「CASA FAMILIAR」合作在貼近邊境一個「被遺忘」的城市San Ysidro展開計劃,其中一部分名為「邊境大廳」(Living Room at the Border),翻新一座1927年建成的教堂作表演場地,結合一組擁有社區花園的房屋供年輕家庭入住,及設共享廚房的房屋供人與祖父母同住等,促進當地社區交流;又在鄰近San Ysidro的蒂華納地區Los Laureles Canyon設計一座社區中心,為居民提供空間作診所、活動場地、能源系統之用,這座中心不必一次過建成,可隨資金增加逐漸加建各部分,減輕財政壓力。

善用空中空間 延伸單位

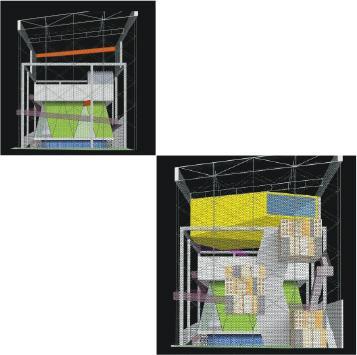

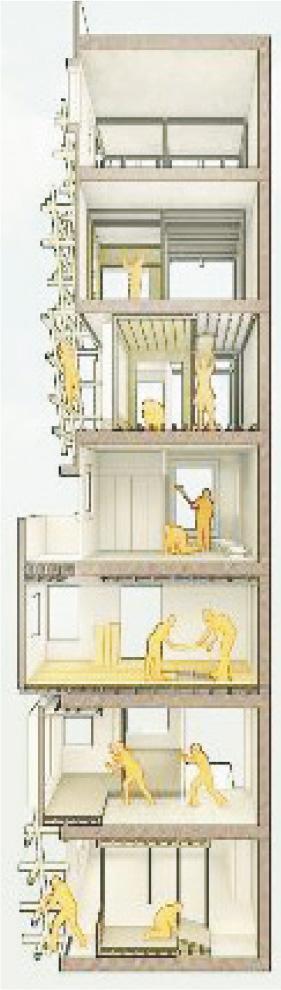

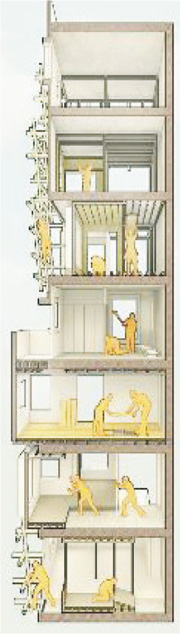

墨西哥的貧民窟能對香港有何啟示?剛從香港大學建築系碩士課程畢業的Ivan說,一切由住客話事,自己落手釘幅外牆,在香港實是難以想像,但建築師會否可以讓住客發揮創意,多留些可表達個人身分的空間?他提到自己早前的畢業作品,設計由「垂直村莊(vertical village)」變化而來,「垂直村莊的概念早在1950、1960年代已有人提及過,一幢樓不是所有部分都由建築師設計,只設計結構框架,裏面可由住客延伸,像一棵樹」。他設想,「住客買的是一間細屋,但有兩米延伸空間,想像當你住一間屋,可能父母想搬進來同住,或者生了小孩,窗可以拆掉向外擴展最多兩米」。他認為對買賣雙方彈性都更大,「如剛出社會打了5年工的年輕人,首期只夠買一房一廳單位,到他有更多錢時,就可按照現在的地價買aerial footprint」,即買更多空中的空間讓單位延伸出去,「像紐約一些古老的建築物不可以拆,但上空位置又會浪費,於是旁邊的屋就可以買aerial footprint,伸出到該建築物的上空,這是同一個概念」。而若市場需求對四房單位需求不大,也會有空置的情况,「如果不起盡,屋主可先買較細的單位,按需要再買空間,亦降低了買樓門檻」。

擴展之後如何收細?

這個作品被質疑不切實際,Ivan嘗試加入實行上的做法,例如當住戶請第三方設計師設計延伸部分時,須依從樓宇總設計師定下的一些守則,如遵守有關窗戶或風格的要求,「有教授亦會問,擴展之後如何收細?我想這個概念可用在居屋,如單身人士輪到一間細屋,在過程中結了婚,可以延伸少少,有了小孩再延伸少少,到小孩長大後搬出去、配偶過世,一個人住兩房一廳的單位,就可以將aerial footprint賣給政府套現,拆掉延伸部分」。

Ivan知道實行不易,但希望挑戰建築師對住宅的話事權,不必人人都住一式一樣的房子。「1950、1960年的唐樓有個大騎樓,可以放盆栽、掛衫,又有人封掉做個小溫室。也許我的設計外觀『岩岩巉巉』不太好看,但對社區來說是好事。」他設計的出發點是「容許住客有say」,「一個建築師畫一個單位複製100次,外牆、間隔一樣,那住客與住在監倉有什麼分別?當然有些單位可打走幅牆,但現在大部分的樓都有shear wall structure(剪力牆結構),即很多不可打穿的結構牆」。他說很多工廈與商業樓宇是柱網(column grid)結構,「整個地方很空曠,只有柱,可以任你間」,但對混凝土需求很高。另外昔日不少住宅都附有露台,現時卻有樓宇整幢加外牆封住,「私樓的外牆連掛衫都難,冷氣機放在哪個位置都要管」,他的作品想讓住戶有更大權利設計居住的地方,「建築師應該要有胸襟接受這件事,他們最後服務的都是裏面的住客。如你不empower他們,是想如何呢?」

「人的空間冇得取巧」

Teddy Cruz曾言:「我不想成立一間建築師樓,只設計精品酒店、畫廊或給1%的人住的豪宅。」Ivan 到美墨邊界實習,向貧民窟學習,他期待能吸收怎樣的養分,放在香港的土壤中?「這在香港當然不安全,但我受他們的創意啟發,原來住客可以做更多決定,我只是想將神髓搬到香港」。攝影師Michael Wolf鏡頭下如火柴盒的高樓大廈,是他想帶給這個城市更多元化景觀的起點。建築能否也有更多正義?有時創意可以到另一個極端,例如畫個櫃讓家傭瞓廳,記者提到室內設計節目都常常有很多創意,介紹如何摺起張牀變書枱,盡量將住客塞入發展商決定好的間隔大小,Ivan的思維與這種想法剛好相反?他想想,除非一屋人同時做一件事,否則如果有人吃飯時有人想睡覺,還是不太可行,「我始終相信人的空間冇得trick」。