【明報專訊】DSE中文科擬取消聽說兩卷,引起「消滅粵語」之慮。

考生大概都不敢在試卷寫上一句粵語,知道粵語只能留在口試試場。

以粵語入文,為什麼看來是一種大膽嘗試?

廣東話書寫在文學創作中是怎樣的一回事?

一。廣東話就不是「好中文」?

香港筆會近日舉辦一場以「粵語與香港文學」為題的研討會,開始時,講座嘉賓之一黃怡回憶起讀書時代,說身邊很多人都認為廣東話感覺較書面語粗鄙,不夠正式也不夠文雅,也有人認為「好中文」起碼是「不像廣東話」,甚至「讀起來像普通話」,更因而鼓吹以普通話學習中文,我手寫我口,甚或有傳學校以此為由禁用廣東話。

黃怡與香港藝術節今年三月合作創作一部室內歌劇,劇本改編自西西兩篇小說﹕〈感冒〉和〈像我這樣的一個女子〉,演出其中一個賣點是劇本以書面語書寫,而用廣東話演唱。她從一則觀眾回應說起──「有一個觀眾跟我講,他對演出有點失望,覺得不過是用廣東話演唱書面語,而不是以廣東話演出口語的文本。」該名觀眾更提議在劇本適當位置加入口語,演得更大膽、更有香港特色——以廣東話書寫,是不是代表大膽?

回溯自己的創作經驗,黃怡自中學時期於報章發表小說,小說使用的語言混雜,「我使用的語言絕對不可以拿去考中文考試的,裏面雖然以書面語為主,但夾雜了很多港式用字、廣東話,甚至英文」。她認為寫作過程其實是將自己的語言或非語言經歷,翻譯成腦裏的念頭,念頭在腦裏可能以書面語、廣東話,或嚴肅的英式英文、友善的美式英文呈現,再將念頭轉化成書寫文本。廣東話之於她,是日常生活中非常自然的部分,也是書寫工具箱裏的其中一項,「事實上,這些文字都是我日常生活中每天都會使用的語言元素,有需要就自自然然取出來用」,所以在創作中使用廣東話,並非故作大膽。「我聽講過香港有法律文件用廣東話書寫,難道那就不正式,沒法登大雅之堂?我也看過用廣東話書寫的《聖經》,沒有人會說《聖經》是不認真的文本吧?而用書面語書寫、而其實難聽過粗口的公文,我們每天都能看到。」她由此得出「語言是無辜」的結論,「有罪的是使用語言的人。寫作時,我還是會回到文本裏,看它需要怎樣的語感」。

二。「寫」與「不寫」之間的光譜

研討會上黃淑嫻教授回顧教學經驗,認為經歷了多年的考試訓練後,升讀大學的同學,很多會刻意打破中學教育對「純粹的中文」、「普通話式書面語」就是規範中文的概念,尤其發現傘運至今,創作明顯多用了廣東話。「通常會如何用呢?第一,覺得有些詞語不用廣東話就表達不到那種神髓,難以取代,譬如『攬炒』。第二就是對話,敘事時雖然用書面語,但對話時為了突顯人物的生動,會選用廣東話。」她認為創作中用廣東話是一種「藝術決定」。

另一嘉賓董啟章非常認同「藝術決定」的想法,他說廣東話在寫作上的使用與否並不僅只有「寫」或「不寫」兩個極端,留意到坊間有人以「母語」原因高舉廣東話,強調漢語不是「我們的語言」,認為應在所有情况包括公文撰寫和創作,統統只用廣東話,直至廣東話成為香港的官方語言。董啟章指出這種絕對只是「政治決定」,而「寫」與「不寫」之間的光譜存在很多做藝術決定的空間,「你可以走得很近廣東話那一點,整篇都只用廣東話寫,其實可以好正,好像粵謳這種曲式,整首都以廣東話寫成,這藝術決定絕對值得嘗試。也可以順着思維,混和使用,事實上大部分作品都是如此,很靈活」。

黃怡再思自己改編西西作品撰寫劇本的處理,記得董啟章觀演後曾回應,「他說選擇用口語或書面語唱歌或寫作,都應是出於語感的考慮,而不是為了顯得大膽而選擇」。與作曲家在鋼琴前揉揑廣東話九聲寫出他們覺得滿意的劇本,而作為西西忠實讀者,黃怡對她的作品印象是情感深沉,需要花時間與它相處才能看到裏面的熱情,作品最後以書面語表達,其實依據作品本身的語感和內在邏輯去寫,「如果寫到某些部分,覺得用口語會更好時,我也絕對不會抗拒」。

三。書面語書寫 看來也是廣東話

黃淑嫻和詩人熒惑都談到「廣東話」的概念並非指涉一個固定的語言形態。黃淑嫻提到自己教授上世紀五六十年代香港文學時,在堂上放映粵語長片,片中用字經常引來學生哄堂大笑,「有些口語,譬如『扯喇?』,即是走。很多用字跟時代和文化有關」。所以回到寫作,當不同年代有不同的廣東話,廣東話就顯然不是一成不變的語言元素,「你究竟想塑造一個什麼人物呢?用廣東話可有很多變化,那個人物應該如何講話,那個敘事的聲音究竟是怎樣的」。

熒惑以生物學的原理比喻,「就像當你看到一張櫈,櫈板在上而櫈腳在下,但影像進入眼球,其實經過了lens的折射,影像本是倒轉了,但你不會看到它倒轉,因為你的腦會重新處理,將它放正,其實是翻轉再翻轉」。他大膽提出,即使不費工夫將書面語譯作廣東話,以廣東話為母語的人,在閱讀書面語的書寫時,也自然會以廣東話的方式思考,在閱讀過程中自然轉譯成廣東話,「就像我想寫一句話『我搭地鐵嚟到呢度』,寫出來是『我乘地鐵到這裏』,但讀起來會用日常用語言去看它,這是有點無意識的,就像你的腦會重新調整,變成原本我講的話,翻譯上可能有一點出入,但意思就是,它會以廣東話在閱讀的人腦海裏出現」。董啟章退一步講到,一個香港作家甚至只寫書面語,無論如何,背後的語感、造句的方式也一定或多或少受廣東話的成長與生活經驗滲透。

四。廣東話要如何寫?應否寫?

思考廣東話和書面漢語之間的關係,董啟章認為先撇除「普通話」討論會更清晰。他首先道出「我手寫我口」的迷思——普通話口語與寫下來的書面語之間其實有差別,需要調整轉化。另一方面,以他的個人成長經驗,他一直到開始寫作都不懂得普通話,卻都能好端端的寫書面漢語。「講廣東話的群體與講普通話的群體之間,口語有兩種,但書面語其實是接通的,大家都是寫書面語。當我們談書寫廣東話這個問題,撇除了普通話的討論,就是我們是否需要書寫廣東話呢?要怎樣寫廣東話呢?」

廣東話要如何書寫?他提醒寫廣東話並非純粹的聲音紀錄,不能將日常所講的內容直接抄下,因為廣東話有大量助語詞,純粹記錄會令行文累贅,有礙閱讀,「所以裏面的節奏長短、句子結構都是需要思考的,一樣是一種語言書寫的學習」。

「我個人的觀點是,廣東話是我們的母語,多運用廣東話創作是絕對應該也是好事,但如果說到只可以用廣東話,放棄書面漢語,是非常可惜和愚蠢的事。」他認為不論古文還是現代漢語,這些既有中文語文與香港歷史都不能分割,都是香港文化裏重要的資源,「而且我們必須承認每個語言都有它的特性,有些意念、語感和文體,廣東話的確是做不到的,我們必須要用整個漢語資源」。他強調,不割席。「為什麼要以防守的姿態抵抗,覺得它是外來語言壓迫我們?我們要埋佢嘛,現在我們也佔領它,是我們創造我們的書面語、我們的華文,一舉兩得。這樣我們才會有很豐富的語言文化。」

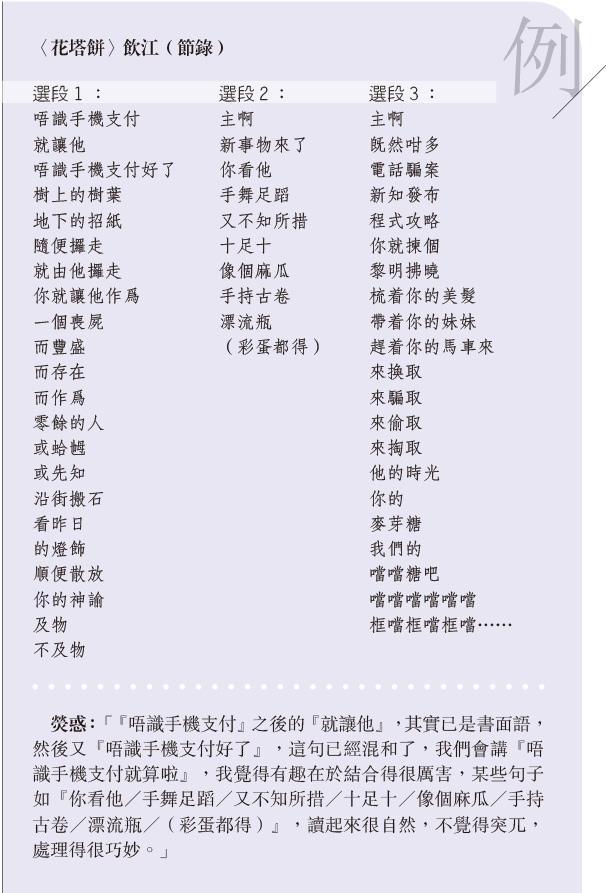

例:〈花塔餅〉飲江(節錄)

選段1︰

唔識手機支付/就讓他/唔識手機支付好了/樹上的樹葉/地下的招紙/隨便攞走/就由他攞走/你就讓他作為/一個喪屍/而豐盛/而存在/而作為/零餘的人/或蛤乸/或先知/沿街搬石/看昨日/的燈飾/順便散放/你的神諭/及物/不及物

選段2︰

主啊/新事物來了/你看他/手舞足蹈/又不知所措/十足十/像個麻瓜/手持古卷/漂流瓶(彩蛋都得)

選段3︰

主啊/既然咁多/電話騙案/新知發布/程式攻略/你就揀個/黎明拂曉/梳着你的美髮/帶着你的妹妹/趕着你的馬車來/來換取/來騙取/來偷取/來掏取/他的時光/你的/麥芽糖/我們的/噹噹糖吧/噹噹噹噹噹噹/框噹框噹框噹……

熒惑:「『唔識手機支付』之後的『就讓他』,其實已是書面語,然後又『唔識手機支付好了』,這句已經混和了,我們會講『唔識手機支付就算啦』,我覺得有趣在於結合得很厲害,某些句子如『你看他/手舞足蹈/又不知所措/十足十/像個麻瓜/手持古卷/漂流瓶/(彩蛋都得)』,讀起來很自然,不覺得突兀,處理得很巧妙。」

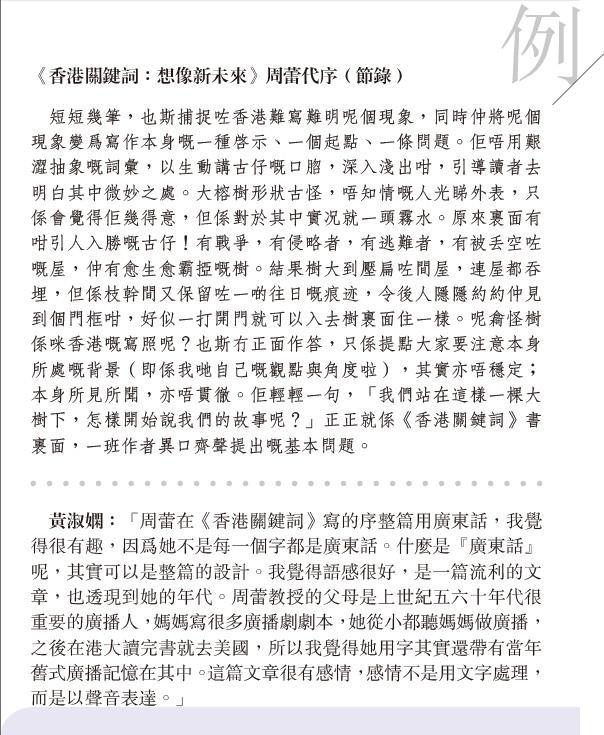

例:《香港關鍵詞:想像新未來》周蕾代序(節錄)

短短幾筆,也斯捕捉咗香港難寫難明呢個現象,同時仲將呢個現象變為寫作本身嘅一種啓示、一個起點、一條問題。佢唔用艱澀抽象嘅詞彙,以生動講古仔嘅口脗,深入淺出咁,引導讀者去明白其中微妙之處。大榕樹形狀古怪,唔知情嘅人光睇外表,只係會覺得佢幾得意,但係對於其中實况就一頭霧水。原來裏面有咁引人入勝嘅古仔!有戰爭,有侵略者,有逃難者,有被丟空咗嘅屋,仲有愈生愈霸掗嘅樹。結果樹大到壓扁咗間屋,連屋都吞埋,但係枝幹間又保留咗一啲往日嘅痕迹,令後人隱隱約約仲見到個門框咁,好似一打開門就可以入去樹裏面住一樣。呢樖怪樹係咪香港嘅寫照呢?也斯冇正面作答,只係提點大家要注意本身所處嘅背景(即係我哋自己嘅觀點與角度啦),其實亦唔穩定;本身所見所聞,亦唔貫徹。佢輕輕一句,「我們站在這樣一棵大樹下,怎樣開始說我們的故事呢?」正正就係《香港關鍵詞》書裏面,一班作者異口齊聲提出嘅基本問題。

黃淑嫻:「周蕾在《香港關鍵詞》寫的序整篇用廣東話,我覺得很有趣,因為她不是每一個字都是廣東話。什麼是『廣東話』呢,其實可以是整篇的設計。我覺得語感很好,是一篇流利的文章,也透現到她的年代。周蕾教授的父母是上世紀五六十年代很重要的廣播人,媽媽寫很多廣播劇劇本,她從小都聽媽媽做廣播,之後在港大讀完書就去美國,所以我覺得她用字其實還帶有當年舊式廣播記憶在其中。這篇文章很有感情,感情不是用文字處理,而是以聲音表達。」