【明報專訊】由林超賢執導張家輝主演的《激戰》有絕地反擊的勵志情節,讓「行得上台就唔好怯,怯就輸成世!」的金句爆紅,也讓香港一眾鬆垂的中年男性重拾夢想鍛煉一身完美體態。

《赤手》卻是一部關於在港難民的作品,故事由一場拳賽展開。鼓聲雷動,拳手Rocky鬆頸揮拳,兇煞的直望更衣室鏡中的自己。走上擂台,他與對手拳來拳往,兩個入境處職員的身影掠過,評判手執槌仔,猶豫地敲響了鐘,比賽腰斬。

下一幕,Rocky帶着行囊,走進郊外破落村屋,對願以微薄租金收留他的Raju說,打拳是以前的事了,「那是因為我沒有專業比賽的東西」。

永遠都是酷刑聲請者

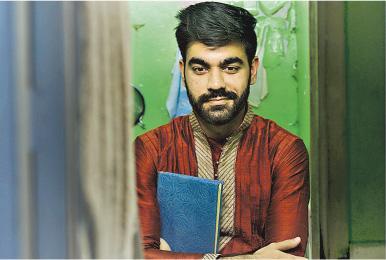

故事以拳手Rocky(Singh Hartihan飾)的進退去路為主線,退下擂台後,他搬進同樣是難民的Raju家,答應到他開辦的難民組織幫忙。隨着與Raju展開一段段傾談、日間與難民孩子的相處,在屋裏閱讀「上一手租客」的日記,以及在天台與自稱為鄰居的Bitto相遇,從各人身上一點一點看到彼此共同的處境。

身兼編劇、攝影和導演的嚴尚民說,戲中角色都真有其人。片末寫及Tariq跟朋友創立香港尋求庇護者及難民協會,為酷刑聲請者和難民提供小童教育、法律支援等服務。「這個組織由他創辦,他本來是難民,而他能留下的原因,真的因為他跟一個香港女生結婚,有了香港身分,但不是人人都像他幸運。」戲中Rocky知道Raju原來準備跟一個交往三年的香港女友結婚,嘆了一聲:「你真幸運。」

烈日下的球場上,身穿球衣的難民小孩互相傳球,Rocky與Raju在場邊觀看。Raju說到孩子們永遠拿不到冠軍,「就算在香港全勝也頂多亞軍」,原因是聯賽決賽在澳門,他們不能過去。從擂台退下的Rocky命運相同,戲中他因為沒有身分證無法正式參賽,師父(徐家傑飾)只能不斷為他尋找對手,甚至有傳,當對手打不過他就通知入境處。嚴尚民說,現實中的Rocky留港二十年一直未能得到香港身分,為了配合願意和他比賽的拳手,不斷增磅越級挑戰,「比如他本身只有百五磅,會增磅到一百七十磅跟人打。其實拳手向來只有減磅打有着數。他跟我講,很簡單,增磅打,對手可以不斷打我,我就由他打,打到他累了我就開始打番他。我覺得很血淋淋,但他就說,咁我得番打拳,又不容易找到對手,唯有這樣」。似乎身分是嚴尚民理解難民生存之難的切入,他深切感受香港難民政策的虛無如何構成他們痛苦,「香港沒有所謂難民政策,香港的難民政策就是不收留難民。要不就直接遣送你,要不就一直不講你以後能不能留下,你永遠都是酷刑聲請者,永遠喎」。他說,政府處理就如回應市民反對修訂逃犯條例,「不撤回,不講你知收番,但又不代表真的收番」。

沒有身分 何以生存

戲中一幕,Raju捧來兩箱文件,讓Rocky幫忙處理,說孩子們的行街紙快要到期,又要去見入境處,同時酷刑聲請再被拒絕,要再向高等法院提出覆核,急需處理的文件排山倒海,Raju解釋這是入境處的策略,「一直不回覆,就是要儲下一堆個案,一下子要交代,義務律師處理不及,有些人就要被遣返」。嚴尚民稱,戲中飾演Raju的演員本身是法庭傳譯員,告知他許多相似案例,為申請行街紙續期提出原因,時常遭質疑如何證明威脅持續,但其實往往很難舉出實證,「例如有人以前在自己國家被虐待,逃走過來,現在康復了,法庭會問他有什麼證據回去會再被虐待。怎樣舉證呢?回去被人打兩拳再逃出來?」

在客廳亮一盞座枱燈,正準備寫信的Rocky發現地上有一本蒙塵的周記,他翻開閱讀,看到難民游走街上的恐懼,「今天又到了碼頭,在那裏我感到安寧,看海時,感覺跟家近一點」。周記裏分明的字迹寫着第308周的紀錄,「有兩個警察一直看着我……」旁邊畫有警察惡相的素描。他從Raju隱晦的回應得知那是「上一手租客」留下。隨之走上天台上,遇到說自己「住樓上」的Bitto,傾談間知道他有一個患心臟病的媽媽,只好一直匯錢給她治病,又說起自己的逃離初衷,說黑幫收地逼遷,群起反抗時被以為是領頭的人,最後只得急忙安排逃走。Bitto說初來香港舉目大廈林立,以為待一會兒掙點錢,就能回家,怎料一待十年。Rocky也感懷身世,想起自己作為家中唯一男丁,逃來後想掙點錢養家,十三年來卻一場空。嚴尚民在組織接觸難民,比起身分認同的失落,更直接感受到他們只卑微渴望滿足衣食住行的生活基本。因各種原因被迫逃離家鄉後,因為沒有香港身分證,他們都無法找到正當工作,「做清潔算好,我聽過在黑市搬屍體」。他說,也有難民告訴他以為香港是東方紐約,做着美國夢,「怎料來到沒事可做,可以掙多少少錢的就是販毒,最後自己變埋隱君子」。

要生存,覓出路

小孩問Rocky為什麼不跟他們踢球,下一次跟他玩他曉得的,Rocky說自己打拳,但要很久才能追得上他,孩子自信回話,「你踢球永遠也追不上我」。為什麼?「因為我只剩下足球啊!」到訪組織的嚴尚民說,難民兒童其實真的什麼都沒有,他有天參觀,碰巧有食肆東主給他們派月餅,「組織想做的就是把他們聚在一起,但說得理想,來來去去只能給他們搞一些活動。其實他們真的無事可做的,就是在公園跑來跑去,其實就只能這樣」。他也看出Tariq與太太經營的吃力,「沒有回報,我覺得是個losing game,照顧得幾多人?當他們愈來愈大,需要愈來愈多,他們做到的有幾多?」

這些難民孩子生命只剩下足球,Rocky除了打拳,支持他活下去的還有故鄉故人。他曾向Bitto透露自己在印度有一個女朋友,但他寄的信卻被統統退回。遙遙無期的想望是動力,同時也成為了無形的牽絆。要生存,戲中提供一條出路,師父給Rocky介紹一個香港女生。這位名叫Edith的女生,同樣有個杳無音信的男友,難以放下渺茫感情的Rocky對放棄守候的Edith本能地投射憤怒。他向師父一再強調自己不想為一張身分證結婚,師父一句:「我不是只是在說拳賽,我很賣力為你找生活。」點明難民拖帶的回憶和經歷與當下的決定和生活如何互相糾纏,生命搖搖欲墜。

踏出第一步,唯一一步

難民甚至無法回鄉將家人安葬,Bitto被陽台上的Rocky喚到屋裏,說自己的母親最近手術後併發症過身。他打開房門,看了看熟睡的Raju,說:「我們什麼都沒有了,你要好好珍惜你還有的。」隔天臨別之際,Raju對將要搬離的Rocky說出同一番話,拿起那本他時常讀的周記,終於揭露自己有個已經過世的弟弟,周記記錄他很多堅持和掙扎,「但你還有很多方法。做你想做的事。我們什麼都沒有了,好好珍惜你僅有的」。Bitto身影一掠而過。

僅有的是什麼?接下來是Rocky日夜鍛煉的畫面。「他們擁有的就是『無』,赤手空拳,就是無。他是個拳手,驅動他的力量就是看到周圍的人什麼也沒有,反而成為他的力量,英文片名是I come empty handed。」嚴尚民說,現實裏那名拳手給他的感覺是打拳的痛楚令他「feel alive」,疼痛讓他感到存在。片末引述克里希那穆提《唯一的革命》的一句話:「結尾就是起點。起點即第一步。而第一步,是唯一一步。」Rocky再次踏上擂台,這是否意味希望?嚴尚民指出片末的畫面其實與片初一樣,「希望絕望其實兩睇。你想想,他打這場比賽,同樣可以被取消資格,都可以回到故事開首重新發生。我想寫的就是他的經歷可以是永遠地循環,未必是希望,但他唯一可以做的就是這樣」。短片的首兩場公演訂於六月九日和十二日,碰巧遇上反修例的遊行示威行動。「Rocky最後把信燒掉,你寧願他假結婚還是不假結婚呢?不過,其實香港人都差不多。」他從難民往復的困境看到港人的命運,「即使撤回,另一個特首再推,咪又一樣。會不會給你普選?一定不會,因為他控制不到。所以我覺得我們的困局差不多」。但說難民,他認為問題固然難解,「但從人的角度或者本位來說,他們始終有他們生存的權利」。