【明報專訊】「抱歉,在百年後的今天仍是太大膽。」還記得維也納旅遊局的廣告如何令人拍爛手掌嗎?去年適逢奧地利兩大藝術巨匠克林姆(Gustav Klimt)及席勒(Egon Schiele)逝世百年,當局把席勒的裸體畫作印在展覽宣傳海報上,卻被倫敦地鐵站以「引起不安」的理由拒之門外,打格仔也不行,最後出動上面一句遮住敏感部位才過關,高招一出贏盡讚美聲。

來到今年三月底舉行的香港Art Basel,倫敦有畫廊將席勒四十多件作品帶入展場,賣場上這位表現主義畫家的畫作可是寵兒。香港觀眾不管進不進場,都可在此觀賞幾幅先睹為快。想像一下若在香港發生相同的事,會不會只有風景畫進得了地鐵廣告箱?

傲氣 名留藝術史的預言

「戰爭已經完結,我也得走了。我的畫將掛在全世界的博物館裏。」席勒幾句遺言既展現了他的傲氣,亦是對自己將名留藝術史的預言。說是大師,席勒的一生(1890-1918)其實只有短短二十八年時光,沒有死在第一次世界大戰的戰場上,而是被當時橫掃歐洲、殺傷力亦相當巨大的西班牙流感奪去生命,死期只比懷六個月身孕的妻子Edith遲了三天,但圍繞他的爭議由生前直至一百年後,依然未休。

克林姆 改變席勒一生

露出緋紅陰部,眼神姿態流露性慾,是席勒畫筆下女性其中一個典型的形象。Richard Nagy畫廊今次將一批作品運到香港,包括畫家自一九○七年至一九一八年創作的油畫、水彩畫等,在Art Basel展攤作「回顧展覽」,畫廊老闆Nagy說,作品來自維也納、倫敦、日內瓦、紐約、洛杉磯、悉尼及香港的私人收藏,當中亦有同類作品。但原來一開始,席勒喜歡畫的是火車。父親是維也納以西一個小鎮Tulln鐵路車站的主管,也相當順理成章,其母甚至說兒子十八個月大就懂得畫畫。在父親因病逝世後一年多,席勒憑驕人天賦以十六歲之齡進了維也納美術學院,比所有同學都年輕。

一九○七年確是席勒人生中一個重要的起點,那年他認識了克林姆。「我有天分嗎?」與美術學院格格不入、最終退學的席勒曾這樣問克林姆,「有,太多了。」多番提攜席勒的克林姆,是與學院派決裂的維也納分離派(Vienna Secession)創立者之一,宣言為「時代應得的藝術、藝術應得的自由」(To each age its art, to art its freedom),後面一句也作為hashtag印在維也納旅遊局廣告上。在十九、二十世紀之交的那個時代,到底需要怎樣的藝術?在克林姆與十八個藝術家及建築師退出維也納美術學院不久,翻開二十世紀序章的,是佛洛伊德巨著《夢的解析》,「我若撼動不了上天,就攪動地獄」,地獄也許就在人心幽微處。Art Since 1900一書解釋:「根據這劃時代的著作,夢是一個猜字遊戲,由圖像呈現不完整的故事,隱秘的願望掙扎着想被表達出來,內在審查卻掙扎着想壓下去。而這種衝突常見於克林姆、席勒、柯克西卡(Oskar Kokoschka,奧地利表現主義畫家)最挑動人神經的畫作中。」

黑歷史 被判「不道德」入獄

席勒曾經質問世界:「大人是不是都忘記了做小孩的時候,性衝動被喚起時有多墮落?忘記了還是小孩時,如何因可怕的激情燃起而受盡折磨?我倒是忘不了自己為此飽歷痛苦,也相信人一感受到性慾,必定會遭受性的折磨。」這是他在獄中寫的書信,很多人認為坐牢那段日子是席勒的黑歷史。他邂逅繆斯Wally Neuzil那年,她只有十六七歲,二人住在席勒母親的故鄉,但席勒很快就因為邀年輕女孩當裸體模特兒作畫,又帶着一個與他無名無分的少女,而被鎮上居民趕走。搬到Neulengbach小鎮後,席勒依然故我,在一九一二年四月因涉綁架及強姦一名十三歲女孩被捕,雖然法院沒定他這兩條罪,仍因女孩看過他工作室掛着的裸體畫,席勒被判「不道德」入獄二十四日,更有畫作被燒毀。幾年後席勒還是離開了Wally,與Edith結婚,Edith死於流感後,席勒仍把握生命最後三天為妻子畫像。

裸體畫 展示人類情緒原始一面

維也納旅遊局二○一七年巧妙地將席勒的裸體畫帶到博物館以外的公眾地方,一九八○年代起買賣其作品的畫廊老闆Nagy都讚做法聰明。作品百年後還是太大膽?他說:「席勒一些更明顯表露性愛的作品無疑仍具能帶來衝擊的價值。其作品的力量部分源於他所描繪的人類境况,當代人也感受得到;他展示了人的情緒非常原始那一面,這是所有人都能感通到的」,「說不定社會上的年輕一輩,遠比上了年紀較保守的一群更能接受他的作品」。

性侵指控 要告知觀眾?

在二十一世紀的今天,關於席勒的爭議可不僅僅是一百年前的舊聞。去年一月《紐約時報》一篇文章向博物館發問,當展出畢加索及席勒等藝術家的作品時,應否告知觀眾他們曾涉性騷擾或性侵指控?文章觸發一名女行為藝術家到紐約的博物館,近乎裸體站在畢加索畫作前抗議。隨後波士頓美術館(MFA Boston)舉行克林姆及席勒作品展時,館方特意在牆上貼出文字說明,「最近在討論今昔性行為不檢的藝術家之中,席勒亦被提起,這是由於他曾被控綁架及性騷擾(最終因沒有證據撤控)」,又形容他為「一直以來都被視為身處社會邊緣的越界者」。

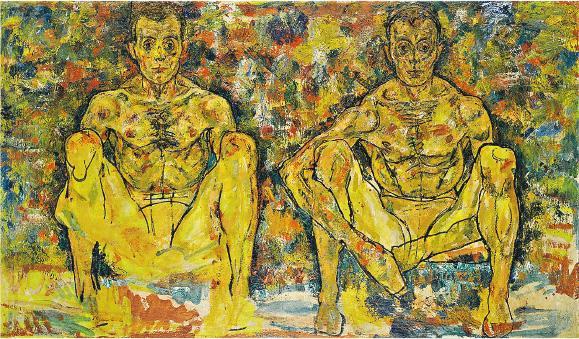

有報道說這是近年#MeToo浪潮下出現的反思,也有說這是一種對百年前藝術家的「清算」。#MeToo運動以外,加上性/別小眾權益愈受關注,畫作有趣地出現截然不同的正反解讀。有人認為畫作是將女體置於男性凝視(male gaze)之下,Nagy倒有一套看法:「席勒直接挑戰當時社會規範容讓弱勢被剝削的虛偽,並暴露在作品中,他對裸女的描繪與細察,跟他觀察及刻劃自己的裸體是一致的。」自畫像《裸體男孩》(Nude Boy, 1911)的線條突兀硬倔,四肢不自然地往外伸張、露出陽具、眼神驚恐,似在逼人直視自己內心的陰暗面。Nagy另以席勒一九一○年一幅躺下不見臉的自畫像為例,「充滿了對存在的焦慮」,至《裸體男孩》表達極大張力,然後是一九一八年《穿綠色長襪的裸體》,「這批畫作展示他一路的發展,由早期表現主義作品裏的焦慮,到更從容接受女性的性慾。」

跳出男性凝視 賦予女性權力

卻也有人分析,席勒極度男性化(hypermasculine)的自畫像,其實暗藏對性別身分的質疑。如何解讀席勒畫中的裸體?Nagy認為還是要回到畫家身處百年前的社會風俗來理解:「當時社會以雙重標準來判別男與女的行為何謂正常,已婚的男人可以公然拖着情婦,女人卻要緊守一夫一妻之誓。藝術裏對裸女的描繪普遍都是為男性凝視,席勒打破了既定框架,我會說他是向年輕女性賦權,展露她們的自信與自由。」雖然席勒的確是自信到可說是自戀的畫家,他曾寫信給母親說:「你能生下我這樣的孩子,想必是極開心吧?」又會自畫成聖人模樣,但他筆下還有獄中所畫、裹在毛氈中承受痛苦的自己;姿勢似在自慰、眼神迷茫的自畫像;亦有如旅遊局廣告中昂然站立、正面展露裸體的女人,以及兩名女子在做愛的情景。Nagy說:「他並沒有要控制所畫年輕女人的個人欲望,明顯希望觀察擺脫了社會習俗的她們。他感到跟自己所畫的許多模特兒一樣,都是被社會拋棄的人。」他總結:「席勒能與今天的大眾呼應,不論是正面還是負面,都是因為他明白及描繪出女性在其性別中,擁有那根本的自由。」

文//曾曉玲

圖 // Richard Nagy Ltd.提供